- Blog記事一覧 - セドナ整骨院の記事一覧

セドナ整骨院の記事一覧

皆様、こんにちは。セドナ整骨院の河田です。

今年は特に7月から暑い日が続きますね。こんな時期とくに気をつけたいのが「熱中症」ですよね。夏になると特に自律神経が乱れやすくなるのはこの熱中症と深く繋がりがあるからです。

【熱中症とは?】

「暑熱環境下で、身体適応障害により発生する状態の総称」とされています。つまり、高温多湿環境での活動や滞在により体温調節機能が破綻し、体内の水分・塩分のバランスが崩れる事で起きるものです。

熱中症は、主に以下のような状況で発生します。

高温多湿の環境では、発汗による体温調節がうまくいかなくなり、体内に熱がこもります。

激しい運動を行うと、体温が急激に上昇し、自律神経が対応しきれなくなることがあります。

発汗によって水分と塩分が失われると、血液量が減少し、血流が悪くなるため、体温調節が困難になります。

自律神経が乱れている時、つまり正常に機能しない状態では体温調節がうまくいかず、熱中症のリスクが高くなってしまします。例えば、ストレスが重なったり睡眠不足などで自律神経が乱れると、以下のような問題が発生します。

交感神経が適切に働かないため、発汗が不十分になり、体温が上昇します。

血流がうまく調整されず、体内の熱の放散が妨げられます。

以上をふまえて、熱中症の起こる可能性のある夏の季節を乗り越えるには自律神経の働きを日頃から整えてあげることが何よりの予防になります。

(自律神経治療に関して詳しくは、施術案内の〈自律神経失調症〉ページをご覧ください。)

熱中症は、気温や湿度の急激な変化に対応しきれないことで発症しますが、自律神経のバランスを整えることでそのリスクを大幅に減少させることができます。当院では、自律神経治療を行うことによりお身体が環境の変化に適応しやすくなるようサポートさせていただきます。

自律神経を整える事で、体温調節機能が正常に働き、熱中症になりにくい身体を作ることができます。また、日頃からのケアが重要です。こまめな水分補給や適度な休憩、冷房の適切な利用など、熱中症対策を日常生活に取り入れてください。

また、熱中症の予防や症状の改善に向けた具体的なアドバイスもしっかり行わせていただきます。体調がすぐれない時こそ早めにご相談ください!私たちがあなたの健康をサポートいたします。この夏を快適で安全に過ごしていきましょう!

当院では、鍼灸や整体を軸とした治療で筋肉や骨格の調整を行い、自律神経機能の改善を図ります。今までなかなか良くならなかった肩こり、腰痛、お身体の不調は是非ご相談ください。皆様の健康を全力でサポートさせていただきます!

皆様のおかげで佐倉市ユーカリが丘で20周年を迎えました。

肩こり、腰痛だけではなく頭痛やめまい、耳鳴り、不眠などの様々な症状に対応。

セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック

皆様こんにちは。セドナ整骨院の河田です。

梅雨による気温の高低差や気圧差が大きくなる時期、体調を崩しやすくなりますよね。

大きな原因のない身体の不調は「自律神経の乱れ」が関係していることが多くみられます。

今回は自律神経と姿勢のお話をさせていただきます。

皆さん、自律神経と姿勢ってなぜ関係があるの?そう思った方もいらっしゃるかもしれません。

現代社会はパソコンやスマートフォンなどの活用が増えてきていると思います。気がついたら長時間画面を見ていたということはよくあると思います。

本来人間の背骨は正しいカーブ(背骨の生理的湾曲)により構成されているのですが構造的に破綻していることを不良姿勢といいます。デスクワーク、スマートフォンなどの使用により、画面をのぞき込むような姿勢になり頭がより前に倒れる状態を「頭部前方偏位(FHP:Forward head posture)」といいます。

頭部前方偏位とは、頭部が通常の位置よりも前方に偏った状態のことをいいます。ストレートネックとも呼ばれています。全身の繋がりにより、頭だけでなく、以下のように背骨の歪みが生じます。

□頭部前方偏位

□骨盤前傾

□胸椎後弯増強

□腰椎前弯増強

□肩甲骨外転

上記のような特徴的な姿勢があります。

通常、頭部は頚椎(首の骨)の真上にあり、耳の穴が肩のラインと一直線上になることが理想的な状態です。

上のように、背骨の歪み(生理的弯曲)が起こることで自律神経にも負担をかけることになり、長期にわたりその状態が続くと、なかなか良くならない肩こりや腰痛、不調が起こると言われています。

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、心拍数や消化、呼吸などの体内の機能を調整しています。頭部前方偏位によって、首や肩周りの筋肉が過度に緊張すると、首には自律神経が多く通っているため、そのバランスが崩れることがあります。

例えば、首の緊張が交感神経を刺激すると、心拍数の増加や血圧の上昇、ストレスホルモンの分泌が促進されます。これにより、リラックスした状態を保つ副交感神経の働きが抑制され、慢性的な疲労感や不眠症、消化不良などの症状が現れることがあります。逆に副交感神経が過剰に働くと、身体がリラックスしすぎてしまい、集中力の低下や血圧の低下などが生じる可能性があります。

このように、頭部前方変位は自律神経のバランスを崩し、身体全体の健康に影響を与えるため、姿勢の改善が大切になります。

当院では、鍼灸や整体を軸とした治療で筋肉や骨格の調整を行い、自律神経機能の改善を図ります。今までなかなか良くならなかった肩こり、腰痛、お身体の不調は是非ご相談ください。皆様の健康を全力でサポートさせていただきます!

皆様のおかげで佐倉市ユーカリが丘で20周年を迎えました。

肩こり、腰痛だけではなく頭痛やめまい、耳鳴り、不眠などの様々な症状に対応。

セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック

当ページをご覧いただきありがとうございます。 セドナ整骨院の河田です。

多くの人が悩まれ、国民病ともいわれている「肩こり」についてお話させていただきます。 現代、デスクワークやスマートフォンの使用が増えています。そのような中で肩凝りは誰にとっても身近な問題となっています。肩こりを知るうえで、まずは肩関節の解剖が非常に大切ですので解説します。

肩関節は大きく分けると4つに分類されます

・肩甲上腕関節

・胸鎖関節

・肩鎖関節

・肩甲胸郭関節

が挙げられます。肩関節といって一番想像する関節といえば「肩甲上腕関節」ですが、これだけたくさんの関節が複合的に支えられ動かすことができるのが肩関節の大きな特徴です。

では、【肩こり】とはどのようなものか? 皆さんが一度は聞いたことがあり、多くの人が経験している状態であります。

肩こりというのは病名ではなく、症状のことを表しています。 分かりやすく言うと、「頚(首)から肩にかけて、時には背部に“張る”ような重苦しさや嫌な感じがあり、筋が凝って痛み、つかむか揉むと気持ちがよくなる病態」を言います。

臨床上では、主に僧帽筋や棘上筋部に筋・筋膜の緊張や硬結があり、こわばりや部分的な痛みの総称をさします。正式には「頚肩腕(けいけんわん)症候群」といいます。

【肩こりの主な症状とは?】

・筋肉の緊張

首や肩、背中上部の筋肉が過剰に緊張し、硬くなることが主な特徴です。

・痛みや不快感

過剰に緊張した筋肉が血管や神経を圧迫し、血行不良が起こることで痛みや重さ、不快感を感じることがあります。これが「凝り」として認識されます。

・その他の関連症状

肩こりに伴い、頭痛や吐き気、眼精疲労、腕の痺れなどを引き起こすこともあります。慢性的な肩こりになると全身的な不調を起こすことがあります。

【肩こりの主な原因とは?】

一般的にはデスクワークによる長時間同じ姿勢が続くことで姿勢が崩れ、特定の筋肉に負担がかかり発症しやすくなります。 特に、長時間座っている状態でパソコン作業などを行うとこのような姿勢になりませんか?またはこのような姿の人を見たことがあるかと思います。

正しい姿勢は医学的に以下のように定義されています。

横から見た時に、 耳、肩(肩峰)、大転子、膝外側、外果前方(くるぶし)が一直線上に揃っており、背骨の生理的湾曲(カーブ)が整っている状態を指します。

これが崩れた状態にあると不良姿勢といわれますが、例えば背中が丸まり、頭が前に倒れた姿勢で作業すると、僧帽筋などの筋肉が引っ張られ筋肉の緊張が持続されると肩こりになります。

姿勢不良により骨格が歪む

↓

肩周りが凝る、痛む

↓

神経・血管を締め付けると血行不良、酸欠状態になり更に痛む

↓

痛みが神経を通じて脳に伝わる ↓

「痛み」として脳が認識すると「ストレス」を感じさせる

↓

自律神経系の「交感神経」が活性化する

↓

交感神経優位になると心拍数、血圧上昇により筋肉が過緊張を起こす

といったように、自律神経への負担にも繋がります。その負担が大きくなると自律神経の乱れにより、様々な不調を引き起こしやすくなります。

このようなことから、単なる肩こりで片付けるのではなく早めの対処が重要です!

当院では整体治療、鍼灸治療を通して、自律神経へのアプローチを得意としています。 全身状態を確認し、東洋医学的観点と西洋医学的観点の両面からアプローチを行います。

姿勢や猫背の問題は頭部から足先まですべてが関係し、足関節や膝関節、股関節や腰部、肋骨、頚部なども見ていき必要があるため、患部だけでなく、全身を細かく診て評価を行ってから施術を行います。

なかなか良くならない肩こり、それに伴う自律神経の不調でお悩みの方は是非一度ご相談くださいね。皆様のお役に立てれば幸いです。

セドナ整骨院

こんにちは。セドナ整骨院ユーカリが丘本院の今田です。

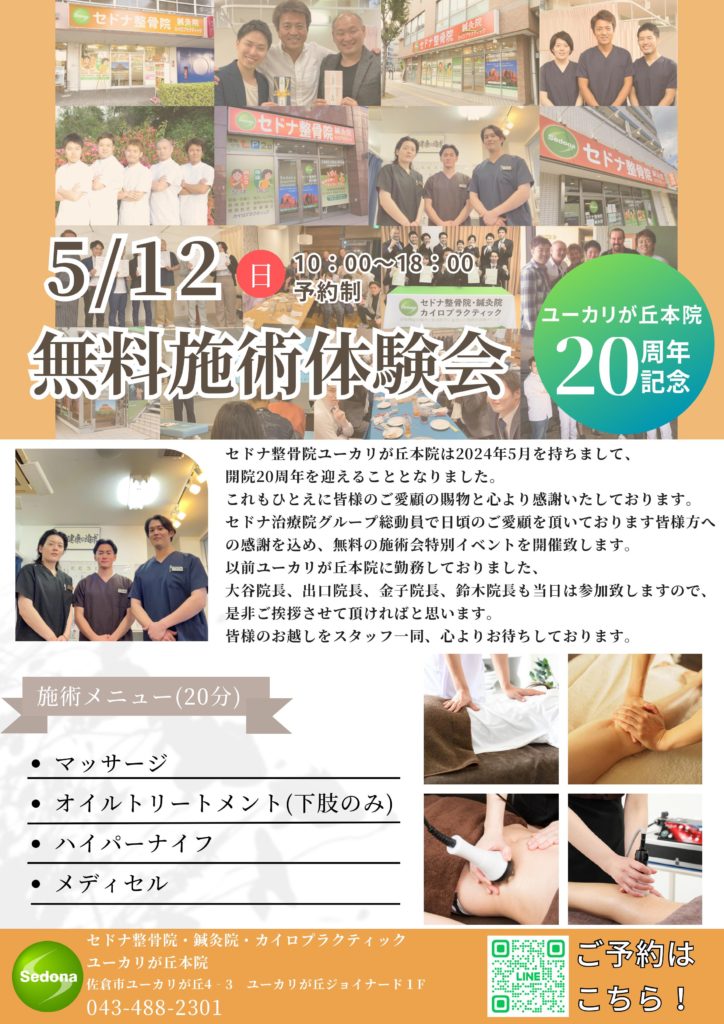

本日5月10日がセドナ整骨院ユーカリが丘本院20周年の記念日でした。

明後日5月12日にイベントを通して患者様に直接感謝をお伝えさせていただきますが、私から改めて、感謝をお伝えさせていただきます。

2004年5月12日に、ユーカリが丘の奥まったところにあるRビルという今よりも目立たないビルでスタートしました。

見たことある方もいるかもしれませんが、ユーカリ院のスタッフルームには真継社長が開院当時作成した手書きのチラシがあります。

私は毎日このチラシを見て、セドナ整骨院の当初に想いを馳せ、今私たちが患者様に貢献できている場があることがどれほど恵まれているか考えます。

私はセドナに入社する前、最初の接骨院を辞めた後、友人が開業するとのことで開業準備から立ち上げを経験しております。毎日朝7時から働き、帰りは深夜の2時ごろ。

できることはやってみたのですが患者様が来ない日が続く毎日を過ごし、お互いに責め合うようになり、当時の未熟な私たちが行き当たりばったりで開業した結果、軌道に乗らず友人と仲たがいしました。

両親に泣きつきお金を工面していただき、非常に低い自己概念で地元に帰ってきました。

次の治療院でダメだったら、治療家を諦めるつもりでセドナ治療院に入社しました。

私はセドナに入社して、人生が変わった人間の一人です。

だからこそ、私はここで成長し、恩返しがしたいと強く思っております。

ユーカリが丘本院の院長としてその姿を皆様にお見せし続けること、そしてこれからの未来を作り続けることを覚悟をもって進んでまいります。

20年続く会社が0.39%しかない現代で、患者様に貢献させていただける場を作ってくださり、またセドナを作り上げてきた先生方、それに共感して共に働いてくださる先生方、本当に感謝を申し上げます。

現在ユーカリが丘本院では約8500名分のカルテがあり、開院当時からの患者様もいまだにご来院してくださっております。

この20周年を一緒に歩んできてくださった患者様も多く、これからも一緒に歩んでいけたらと思っております。

これからもどうかセドナ整骨院ユーカリが丘本院をよろしくお願いいたします。

2024.5.10

セドナ整骨院ユーカリが丘本院

院長今田ひか里

こんにちは!セドナ整骨院ユーカリが丘本院の今田です。

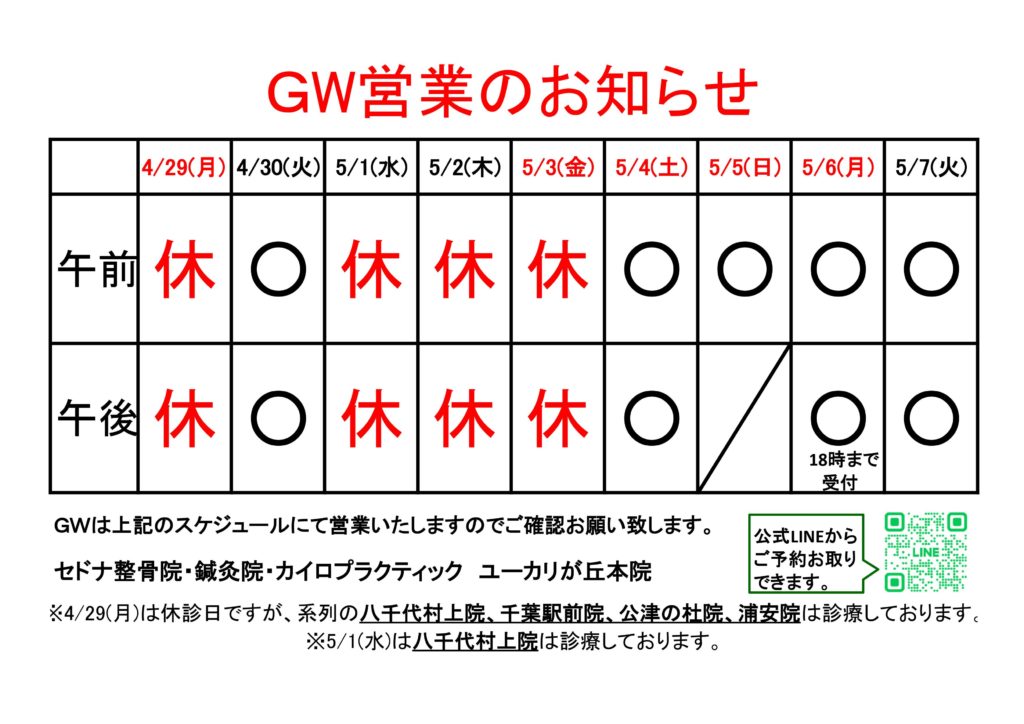

もうすぐ4月が終わりになり、ゴールデンウィークが近づいてきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

当院はGW中、以下の日程を休診にさせていただいております。

4/29(月)、5/1(水)、5/2(木)、5/3(金)

宜しくお願いいたします。

先日もお伝えさせていただきましたが、来月の5月12日に20周年を記念して無料施術会を行わせていただくこととなりました。

皆様に感謝をお伝えする日として、全スタッフ総出で皆様の施術に当たらせていただきます。

ありがたいことに、ご予約がどんどん入ってきております。

まだ少し余裕がありますので、どしどしご連絡ください!

終わってしまった話になりますが、4月7日には入社式、4月14日にはユーカリが丘本院で健康セミナーを行わせていただきました。

入社式では、今年新しく4名の先生方が入社してくださいました。

・ユーカリが丘本院 小林彩香さん

・千葉駅前院 佐々木美紅さん

・公津の杜院 伊藤芳嘉さん

・浦安院 佐野遥基さん

これから皆様の施術にも当たらせていただくことになりますので、どうかよろしくお願いいたします!

入社式の後には食事会で、スタッフ同士のコミュニケーションをとらせていただきました。

(セドナ治療院グループは中央値が29歳の非常に若いグループになります。スタッフ同士非常に仲がいいのが自慢です。)

セミナーでは、「心と身体」「自律神経と脳の働き」「東洋医学的観点」を絡め、心も身体も元気になっていただくセミナーになります。

ユーカリが丘本院は、患者様とも長くお付き合いさせていただいておりますので、セミナー自身も盛り上がった内容になりました。ただ話を聞くだけではなく、身体を使って実感していただいたり、受講されている患者様が積極的に発言したりと、ほかの院で行っているときと雰囲気がガラッと違い、笑顔があふれるセミナーとなりました。

(身体を使って思考を変えたり、対処法などをお伝えさせていただきました。)

健康セミナーは各院回って行っております。次回は八千代村上院で6月9日(日)に行わせていただきます。気になっている方はぜひ八千代村上院にお問い合わせください。

📞047-487-8867