- Blog記事一覧 - 2024 3月の記事一覧

2024 3月の記事一覧

こんにちは。セドナ整骨院ユーカリが丘本院の今田です。

先日、セドナ整骨院公津の杜院にて「心と身体の健康セミナー」を開催いたしました。

真継総院長、金子院長をはじめ、公津の杜院の先生方が参加者の皆様に質の高い情報をお伝えさせていただきました。

(セミナーの後の振り返りでは、メンバー全員が課題やよかった点などの振り返りを行いました。)

私と河田先生はユーカリが丘本院での業務後、サポートメンバーとしてお手伝いに行きましたが、私達が必要ないくらい公津の先生方はテキパキと動かれていました。

このセミナー自体も昨年からスタートし、今年から真継総院長ではなく、各院の先生方がメインで講義を行うようになりました。人前で話すことの難しさを実感し、もっと伝わるにはどうしたら良いのか、そんな事などを話合っています。

人はストレスに振り回されてしまう生き物です。ストレスによって、心と身体のバランスが崩れ、健康を失ってしまう事があります。

健康を保つ為睡眠・食事・運動+ストレス管理が必須ですが、実際何をしたらいいのか、そしてどのようにして習慣形成をしたらいいのか悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

このセミナーでは心(感情や思考)の仕組みと身体(脳神経系)の仕組みをより深く理解し、対処方法などを紹介させていただきます。

また、話を聞くだけではなく、実際に体験して身体の反応を実感していただけるワークなども行います。

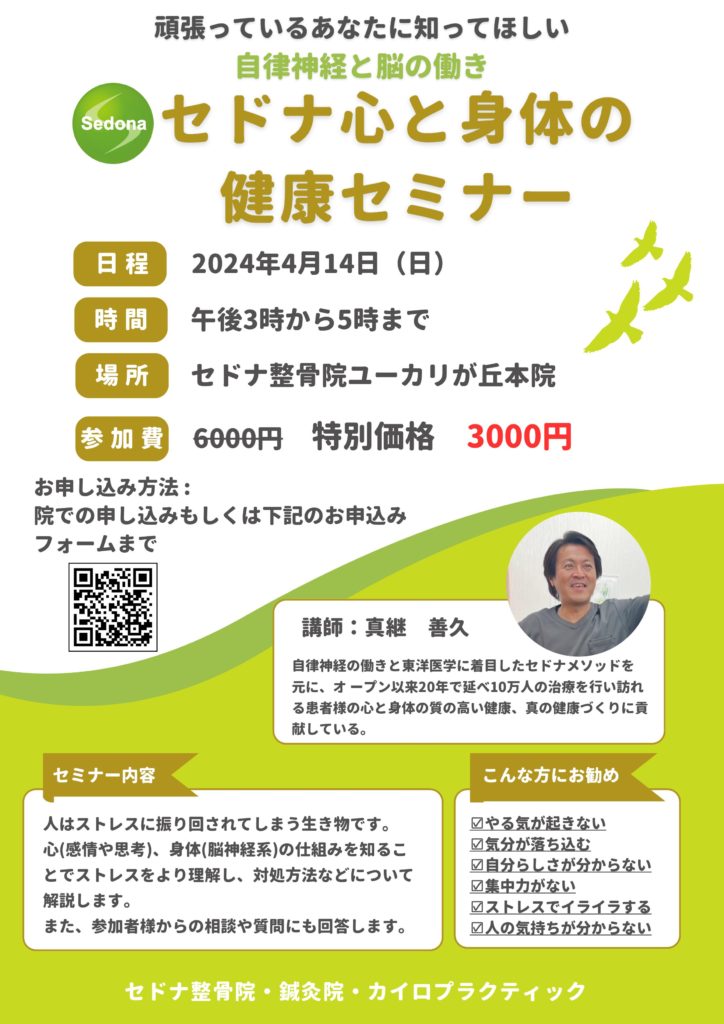

「頑張るあなたに知ってほしい」心と身体の健康セミナー、

次回は4/14(日)セドナ整骨院ユーカリが丘本院にて午後3時から5時までの開催になります!

是非皆さまの参加をお待ちしております!

こんにちは!

セドナ整骨院ユーカリが丘本院の今田です。

今回は天候が不安定な時に表れる「片頭痛」についてお話させていただきます。

片頭痛(偏頭痛)は神経系の過度な興奮に関連する、慢性的で痛みを伴う一型の頭痛症状です。

【痛みの部位】

片頭痛は通常、頭の片側に痛みが集中します。片側の目の周りや額、あるいは側頭部に発生することがあります。

【先駆症症状】

発作の前に、先駆症症状と呼ばれる兆候が現れることがあります。これには視覚異常(閃光や点滅)、吃音、感覚過敏などが含まれます。

【持続時間と頻度】

片頭痛の発作は通常4〜72時間続く事もあります。これが一過性のものである場合もありますが、慢性的になることもあります。頻度は個人により異なり、月に一度から数回あるいはそれ以上の頻度で発作が起こることがあります。

【原因】

①神経系の異常興奮:**

片頭痛は神経系の異常な興奮が一因と言われています。この異常な興奮が血管の拡張や炎症、神経伝達物質の変動を引き起こし、頭痛発作が生じます。

②セロトニンの役割

セロトニンは脳内で重要な神経伝達物質であり、片頭痛との関連が深いです。発作時にセロトニンの急激な低下が起こり、これが血管の収縮・拡張といった生理学的変化に結びついています。

③免疫系の関与

最近の研究では、免疫系の関与も片頭痛に関連している可能性が指摘されています。特に炎症性サイトカインの変動が片頭痛の発作と関わっていると考えられています。

④ホルモンの影響

特に女性において、ホルモンの変動が片頭痛に影響を与えることがあります。生理周期や妊娠、更年期などでホルモンの変動が起こると、片頭痛の発作が誘発されることがあるといわれています。

⑤脳の血流と代謝の変化

片頭痛の発作時、脳の血流が変化し、特に拡張した血管が神経組織に対して圧迫をかけ、痛みを引き起こすと考えられています。

⑥視覚・感覚症状の具体的な変化

先駆症期に現れる視覚異常は、脳の視覚野での活動異常によるものと考えられています。これが、閃光や点滅といった特徴的な先駆症症状をもたらすと言われています。

⑦生活習慣の影響

片頭痛は生活習慣にも強く影響されます。不規則な食事、不十分な睡眠、過度なストレスがトリガーとなり、発作を引き起こすことがあります。これにはストレス、特定の食品や飲み物、変動する気象条件、不規則な睡眠、ホルモンの変化などが含まれます。

片頭痛は個人差が大きく、原因も多岐にわたります。カイロプラクティックや鍼灸なども非常に効果的ではありますが、患者様の症状や生活スタイルに合わせ、施術やアドバイスが必要です。

お困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談くださいね。

こんにちは。セドナ整骨院ユーカリが丘本院の今田です。

先日、セドナ治療院グループで株式会社AHC様を講師に「腸の働きとバイタレジーナセミナー」を開催しました。

近年、ヨーグルトや乳酸菌が注目を集める一方で、食中毒や感染症の増加が懸念されています。これには免疫に対する考え方が根本的に異なることが影響している可能性があります。今回は腸内細菌とその関連性について掘り下げ、腸活の重要性をお伝えします。

⑴ 腸内フローラの多様性

従来は100種類、100兆個と言われていた腸内細菌の数ですが、最新のPCR(遺伝子検査)によって、1000種類、600兆個~1000兆個にまで増加していることが判明しました。これらの分類では、善玉菌、悪玉菌、そしてその他の日和見菌が含まれています。

⑵ 菌の好む環境に注目

酸素を好む菌、嫌う菌には口から食道までの各段階で異なる特性があります。この流れはまさに川のようで、異なる環境が異なる菌を生み出します。これまで注目されていた大腸だけでなく、小腸にも焦点を当てることが重要です。

口から食道

・酸素が行き渡っている。偏性好気性菌といって酸素を好む菌

例)納豆菌、ブドウ球菌

胃

・微好気性菌

例)ピロリ菌、ヘリコバクター

小腸

・通性嫌気性菌

例)乳酸菌

大腸

・偏性嫌気性菌、酸素があると増えない菌

例)ビフィズス菌

⑶ 枯草菌とその特徴

枯草菌は土壌に生息するバチルス族の一種で、生命力が強く、日本人と深いかかわりがあります。昔の人々は土のついた野菜を摂り入れ、枯草菌を体内に取り込んでいました。これは安全性の高い微生物農法にも結びついています。

⑷ 身体の9割は細菌でできている

草食動物は腸内細菌によって身体を維持しており、肉食動物もその草食動物を食べる事で腸内細菌を摂取しています。微生物が身体の重要な機能に影響を与えていることが分かります。

⑸ 土壌づくりの重要性

微生物が豊富に存在する良い土壌が重要であり、同じ作物を続けて作ると病気になりやすくなります。土壌還元消毒や有機農法で枯草菌を活用することが土壌の健康を維持する鍵となります。

⑹ 各菌の役割

枯草菌、乳酸菌、ビフィズス菌など、それぞれが土壌や腸内で特有の役割を果たしています。これらの連鎖を理解し、バランスよく活用することが必要です。

【枯草菌】

①病原菌の抑制

②土壌の物理学的特性を整える

・発酵熱により、枯草菌は生き残るが病原菌は死滅する。これが土をふかふかにする。(暖流) →乳酸菌が住みやすい土壌になる

【乳酸菌の役割】

・乳酸が土壌phを下げ、病原菌の密度を減らす。

→phが下がると乳酸菌自体も死滅するが、これがビフィズス菌のえさになる 【放線菌(ビフィズス菌)】

・病害虫の抑止 →枯草菌の芽胞、乳酸菌の死骸をえさにしてカビや線虫に効果を発揮。

枯草菌→乳酸菌→ビフィズス菌の連鎖を組んだ土壌つくりをすることが大事。

⑺ 腸の中の花畑とその働き

枯草菌、乳酸菌、ビフィズス菌の連鎖が腸内でリレーのように働き、免疫の向上や代謝物質の生成に寄与します。腸内環境の整備が重要で、単に腸内細菌を摂るだけでなく、環境を整えることが大切です。

①枯草菌…常在菌を多様・活性化

②乳酸菌…ビフィズス菌を増やす環境を整える

③ビフィズス菌…乳酸菌と枯草菌をえさにして酢酸をつくる

④酪酸菌…酢酸をえさにして探査脂肪酸を作り、大腸の働きを正常に機能させ、免疫を高める

・腸内環境が整わないと乳酸菌は体の中で増えるとは限らない。

・土壌細菌=酸素を好む菌 大腸は酸素がないので土壌細菌は働かない

・ヨーグルトや乳酸菌をとっても、環境が整っていないので増えにくい

→腸内細菌を足すのではなく増やすことが大事

⑻ 病気と腸内細菌の関連性

一般的な病気のメカニズムや、抗生物質の使用による腸内細菌の影響も考慮すると、腸活が健康に対して有益であることが理解されます。

ストレス→交感神経の緊張→顆粒球の増加→活性酸素の増加→炎症→粘膜細胞の破壊→血流障害

⑼ プロバイオティクスとファイトケミカル

これらの要素は別々の機能を果たしており、同時に摂取することで腸活への相乗効果が期待されます。

プロバイオティクス…腸管内の細胞に作用して免疫を増強

ファイトケミカル…体内に吸収されてから働く

⒀ まとめ

腸活は単に腸内細菌を補うだけでなく、その環境を整えることが重要です。良い土壌細菌を活性化し、悪い土壌細菌を抑制することが、健康な腸内環境を築く秘訣と言えるでしょう。 “菌で起こった病気は菌で、食で起こった病気は食で治すべき” という視点を大切にし、腸活を通じて健康をサポートしましょう。